الإعلام بمخالفة حاتم العوني لاتفاق الأئمة الأعلام على نفي قوم إبراهيم عليه السَّلام السَّمعَ والنَّفعَ والضَّرَّ عن الأصنام

بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وليُّ الموحِّدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالحقِّ المبين، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فقد أخبرنا الحقُّ سبحانه عن حوار إبراهيم عليه الصَّلاة والسَّلام مع أبيه وقومه فقال في سورة الشعراء: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74)}؛ فكان المفهومُ من هذا الحوار ونتيجتُه أنَّهم أقرُّوا بأنَّ أصنامهم لا تسمع ولا تنفع ولا تضرُّ، ولكنَّهم تمادوا في عبادتها بدافع التقليد للآباء.

إنَّ الله تعالى لم يقصَّ علينا هذا الحوار إلا لبيان حقيقة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وحقيقة الشرك، وحال أهله:

أما الأمر الأول: فهذا رسول الله إبراهيم صلَّى الله عليه وسلَّم لم يكفَّ عن الإنكار عليهم حتى بعد إقرارهم بعدم سماع الأصنام وعدم نفعها وضرها، بل قال لهم: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77)}، فكان الخلافُ بينه وبينهم في صرف العبادة لها، بأي اعتقادٍ كان، ومهما كانت البواعث والمسوِّغات.

وأما الأمر الثاني: فقد ظهر جليًّا أن الشرك ـ الذي هو أصل الصراع بين الرسل وأقوامهم ـ إنما هو صرف العبادة لغير الله تعالى ولو بغير اعتقاد صفات الربوبية فيها من السمع والنفع والضر.

وأما الأمر الثالث: فقد ظهر جليًّا ـ أيضًا ـ أنهم لم يتمادوا في عبادتها بدافع الاعتقاد في ربوبيتها، أو بحجة عقلية مقنعة، وإنما عكفوا عليها بدافع التقليد لآبائهم. فدلَّنا الحقُّ سبحانه بهذا على أن للشرك دوافع وبواعث متعددة ومختلفة، وأن الشرك لا ينقطع بمجرد إبطاله بالحجة العقلية، بل تبقى بواعث النشأة والتربية والتقليد والأهواء والمصالح ـ وغيرها كثير ـ حيَّةً فاعلةً ومؤثرةً.

لا شكَّ أن هذه الآية من الأدلة الجلية على تقرير توحيد العبادة، وكل من كان من أهل التوحيد ودعاته يفرح بهذا البيان القرآني ويعتزُّ به، لأن له في إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة، كما قال تعالى: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ} [الممتحنة: 4]، أما من كان صاحب شبهات وشهوات، زائغًا عن منهاج الرُّسل عليهم الصلاة والسلام؛ فلا شكَّ أنه سيحاول التشغيب على هذا البرهان القرآني، والتملص من دلالته، وهذا حال الدكتور حاتم بن عارف العوني هداه الله تعالى وأصلحه، فقد تكلم على هذه الآية بكلام متهافت، حاول فيه إبطال دلالتها، فخالف في ذلك أئمة التفسير واللغة، وناقض العقل والمنطق والواقع.

خلاصة شبهات حاتم العوني على دلالة الآيات الكريمة:

1- زعم العونيُّ أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعتقدون في أصنامهم السمع والنفع والضر، لكنهم حادوا عن الجواب، وغيَّروا الموضوع إلى ذكر تقليد الآباء؛ لأنه من الممتنع عقلًا أن يعبد عاقلٌ صنمًا أو وثنًا دون أن يعتقد فيه السمع والنفع والضرَّ. قال العوني: «يعبدونها وهم يقرون أنها لا تشعر ولا تعقل ولا تضر ولا تنفع؟ عارفين أنها جمادات؟ هل يتصور وقوع ذلك من عاقل؟ هل يمكن لشخص أن يذل ويخضع ويذبح وينذر ويلجأ مستنصرًا بجماد يعتقد أنه لا يضر ولا ينفع؟ يعني عقيدته مثل عقيدتنا تمامًا أنها جمادات؟! هل يتصور أن يقع هذا من عاقل؟ الذي يقع منه ذلك هذا مرفوع عنه القلم يفترض أن هؤلاء مساكين ما يكونون كفارًا أصلًا». يعني: مجنون لمخالفته العقل المحض!

2- ذكر أن الإنسان لا يفعل شيئًا إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة، فهل يعقل أن المشركين عبدوا الأصنام بدون هذا الدافع: «يموتون من أجلها؟ يدفعون الغالي والنفيس وهم يتصورون أنها جمادات لا تضر ولا تنفع؟».

3- أوهم مستمعيه أن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تفرَّد بالقول بأنهم أجابوا بنفي السمع والنفع والضر عنها، وذكر أقوال بعض المفسرين، وحمَّلها ما لا تحتمل، وبتر أحدها.

4- استخدم العوني أسلوبه المعروف الجامع بين الغرور والاستكبار والاستعلاء بالنفس، والاحتقار والاستخفاف بالآخرين ـ وهم هنا جميع أئمة التفسير واللغة ـ، حيث قال عن تفسير الأئمة: «كيف تجرَّأ البعضُ على أن يضع هذا الرأي وفهمه في تفسير هذه الآية؟ لم يكلِّف نفسه أن يبحث عن معنى: «بل» في الآية». أما رأيه المبتدع فيقول عنه: «التفسير الصحيح، البديهي»، ومعارضته: «عناد، ومكابرة، ومخالفة للعقل».

الجواب عن زعم العوني أن عبادة الأصنام

دون اعتقاد الربوبية ممتنعٌ عقلًا:

إذا سلَّمنا بدعوى حاتم العوني أن عبادة العاقل لجمادٍ لا يعتقد فيه السمع والنفع والضر ممتنعٌ عقلًا؛ فنسأله هنا: هل هذا الامتناع ذاتيٌّ بحيث يستحيل وقوعه في الخارج ـ مثل: أن يكون بعض الشيء أكبر من كلِّه ـ، أم هو امتناع عقليٌّ، يقضي به العقل السليم في الذهن، ولا يمنع ذلك تحققه في الخارج؟ لا أظنُّ أن العونيَّ يتجرأ على ادعاء أنه من الممتنع لذاته، لأنه يحتاج إلى برهان قاطع من بديهة العقل أو ضرورة الحسِّ أو النَّقل، فلا مفرَّ له من الإقرار بأنه ممتنعٌ عقلًا. فنقول له حينئذٍ: إن هذا الامتناع الذهني لا يمنع وقوعه في الخارج، وهو واقع فعلًا بإخبار الشارع الحكيم، وشهادة الحسِّ.

وإذا كان الشرك بالله شنيعًا بحيث لا تقره العقول السليمة، فإن الأشنع من ذلك إنكار وجود الربِّ الخالق مطلقًا، والقول بأن كل ما في هذا الكون العظيم من خلق وإبداع ونظام وإتقان وتناسق وجلال وجمال...؛ كلُّه من لا شيء، بل بمجرد الصدفة المحضة! هل يُعقل أن يقول بهذا عاقل؟! لا شكَّ أن هذا أشدُّ امتناعًا في العقول من اتخاذ الأصنام والأوثان معبودات مع الإقرار بالخالق الأعظم، ورغم هذا فإن الملاحدة المنكرين لوجود الربِّ يجاهرون اليوم باعتقادهم السخيف هذا، وأكثرهم من الطبقة العليا من المتعلمين والمثقفين والمتخصصين في العلوم الدالة على عظمة المخلوقات وما فيها من دلائل عظمة الخالق، ويدعون إليه بنشاط عجيب، حتى أنهم يشفقون علينا ـ معشرَ المقرين بوجود الخالق ـ ويسعون غاية جهدهم لإنقاذنا مما نحن فيه من الجهالة والضلالة والحماقة والجنون!

الجواب عن زعم العوني أن انتفاء الاعتقاد في الأصنام

مبطل لبواعث عبادتها وتعظيمها:

لقد ظنَّ حاتم العوني أن عدم اعتقاد الإنسان بأن الأصنام تسمع وتنفع وتضر؛ يُبطل باعث عبادتها بإطلاقٍ، ذلك لأن الإنسان لا يفعل شيئًا إلا لجلب منفعة أو دفع مضرة، فهل يعقل أن المشركين عبدوا الأصنام بدون هذا الدافع: «يموتون من أجلها؟ يدفعون الغالي والنفيس وهم يتصورون أنها جمادات لا تضر ولا تنفع؟».

لقد وقع العوني في هذا الظنِّ الفاسد لما اختاره لنفسه من عقيدة المتكلمين في اشتراط اعتقاد الربوبية في شرك العبادة، ظنًّا منه أنَّ هذا الاعتقاد يمكن أَنْ يَسلَم من التناقض والاضطراب. ولكن هيهات، فكل من خالف الكتاب والسنة فلا بدَّ له من الوقوع في التناقض والاضطراب، فيحتاج حينئذ إلى التكلف والتحريف والتأويل.

توضيح هذا: أن العبادة ليس باعثها والحامل عليها باعث واحد فقط ـ وهو اعتقاد الربوبية في المعبود ـ، بل بواعث العبادة كثيرة جدًّا:

1- فمن بواعث العبادة اعتقاد الربوبية في المعبود، وهذا حال المؤمنين في إخلاصهم العبودية لله الحقِّ سبحانه وتعالى. والشرك فيه قليل.

2- ومن بواعث الشرك في العبادة اتخاذ المعبود وسيلة وشفيعًا عند الربِّ ـ من غير اعتقاد شيء من خصائص الربوبية فيه ـ كما قال المشركون الأولون: {هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ} [يونس: 18]، وقالوا: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى} [الزمر: 3].

3- ومن بواعث الشرك في العبادة تقليد الآباء والأجداد، كما قال قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ـ هنا في سورة الشعراء ـ: {بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74)}، وفي سورة الأنبياء: {وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53)}.

4- ومن بواعث الشرك في العبادة الاعتزاز بميراث الآباء، والتعصب للقبيلة والعشيرة، والكبرياء والأنفة عن التنازل عن الأعراف والعوائد، وهذا أخصُّ من مجرد التقليد للآباء، قال الحقُّ سبحانه: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (170)} [البقرة]، وقال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (104)} [المائدة]، وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون وقومه: {قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78)} [يونس]، وقال عزَّ وجلَّ: {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23)} [الزخرف].

5- ومن بواعث الشرك في العبادة اتِّباع الهوى ـ طاعةً للنفس والشيطان ـ، قال تعالى: {أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: 43].

6- ومن بواعث الشرك في العبادة الحيرة والقلق والاضطراب النفسي؛ فقد علمنا من قصص بعض المهتدين إلى الإسلام أنهم جرَّبوا أديانًا كثيرةً، فدخلوا في عبادات وثنية، مارسوها، والتزموا طقوسها، بحثًا عن الراحة النفسية، والسكينة والطمأنينة.

7- ومن بواعث الشرك في العبادة المزاج النفسيُّ والفضول وحبُّ التنقل والتجربة، وهذا أخصُّ مما ذكرته في الفقرة السابقة، وهو مشهور أيضًا، خاصة بين بعض الشباب الغربيين أولي النِّعمة والبطر، فإنهم يتنقلون بين الأديان الوثنية حبًّا في الاطلاع والتجربة واشباعًا لأمزجتهم النفسية.

والمقصود: أن للشرك بواعث كثيرة، فقد ضلَّ العوني هنا في القسمة العقلية والواقعية، فظنَّ أن بواعث العبادة منحصرةٌ في قسم واحد، وهو باعث اعتقاد الربوبية، أو بعض خصائصها. وهذا قصور شديد، وخطأٌ فاضح، ومخالفة للقسمة العقلية، والواقع المشاهد المحسوس.

هل التفسير الصحيح للآية مما تفرد به الإمام الطبريُّ

أم هو قول عامَّة المفسرين:

لقد أوهم العونيُّ مستمعيه أن الإمام الطبريَّ قد تفرَّد برأيه في تفسير الآية، وهذا إيهام باطلٌ، بل قد صرَّح عامة المفسرين من السلف والخلف بالتفسير الصحيح، ولم يذكروا خلافًا في ذلك. وأنا أذكر ما اطلعت عليه من أقوالهم، وأبدأ بكلام الطبريِّ حتى لا يحتاج القارئ إلى مراجعة تفسيره:

1- قال شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبريُّ (ت: 310): «وقوله: {أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ} يقول: أو تنفَعُكم هذه الأصنامُ، فيَرزُقونكم شيئًا على عبادتِكموها، أو يضرُّونكم فيُعاقِبونكم على تَرْكِكم عبادتَها، بأن يسلُبوكم أموالَكم، أو يُهْلِكوكم إذا هلكتُم وأولادُكم؟ {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}. وفي الكلامِ متروكٌ استُغْنِىَ بدلالةِ ما ذُكَرَ عمَّا تُرِكَ، وذلك جوابُهم إبراهيمَ عن مسألتِه إياهم: {هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ}. فكان جوابُهم إياه: لا، ما يَسْمَعوننا إذا دعَوناهم، ولا ينفَعوننا ولا يضرُّون. يدلُّ على أنَّهم بذلك أجابوه ـ قولُهم: {بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}. وذلك أنَّ «بل» رجوعٌ عن مجحودٍ، كقول القائل: ما كان كذا بل كذا وكذا. ومعنى قولهم: {وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}: وجَدنا مَن قبلَنا مِن آبائِنا يعبُدونها، ويعكُفون عليها لخدمتِها وعبادتِها، فنحن نفعلُ ذلك اقتداءً بهم، واتِّباعًا لمِنهاجِهم». [جامع البيان 17/590-591. ط. عالم الكتب].

2- قال يحيى بن سلام (ت: 200): «أي: هل يسمعونَ دُعاءَكم إذا دعوْتُموهُم لرغبةٍ يُعْطُونَكُمُوهَا، أو لضرَّاءَ يكْشِفُونَها عنكم، أي: أنَّها لا تسمعُ ولا تنفعُ ولا تضرُّ. {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} فلم تكن لهم حُجَّةٌ، فقالوا هذا القولَ وليس لهم حُجَّةٌ». [تفسير يحيى بن سلام 2/507. ط. دار الكتب العلمية].

3- وقال أبو منصور الماتريدي (ت: 333): «فبُهِتوا، ولم يقدروا على الجوابِ له، سوى ما ذَكَروا من تقليد آبائِهم في ذلك: وهو قولهُ تعالى: {قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}؛ لما عرفوا أنَّ تلك التي عبدوها، لا تملك ضرًّا ولا نفعًا، لكنهم عبدوها تقليدًا لآبائهم لما وقع عندهُم أن آباءَهُم ما عبدوها إلا بأمرٍ؛ إذ لو لم يكنْ ذلك بأمرٍ لتركوا، لكن قد ذَكرنا أنَّ في آبائِهِم من لم يعبُدها قطُّ، ثم لم يُقَلِّدوهُم، فكيف قَلَّدُوا أُولئِكَ؟ دَلَّ أنَّ الاعْتِلالَ فاسِدٌ». [تأويلات أهل السنة 3/ 527-528. ط. مؤسسة الرسالة ناشرون].

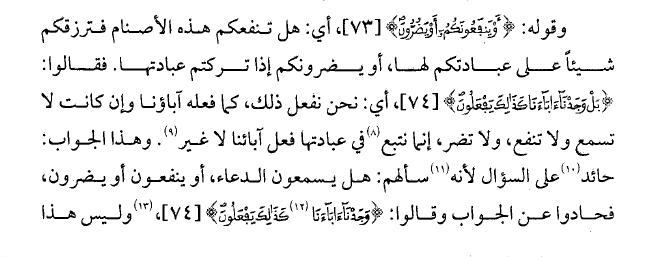

4- وقال مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 437): «أي: نحن نفعل ذلك، كما فعله آباؤنا وإن كانت لا تسمع ولا تنفع، ولا تضر، إنما نتبع في عبادتها فعل آبائنا لا غير». [الهداية إلى بلوغ النهاية 5315. ط. جامعة الشارقة].

5- وقال أبو المظفر السمعاني (ت: 489): «معناه: أنها لا تسمع أقوالنا، ولا تجلب إلينا نفعًا، ولا تدفع عنَّا ضرًّا، لكن اقتدينا بآبائنا، واستدل أهل العلم بهذا على أن التقليد لا يجوز». [تفسير القرآن 4/52. ط. دار الوطن].

6- وقال البغويُّ (ت: 516): «معناه: إنها لا تسمع قولًا، ولا تجلب نفعًا، ولا تدفع ضرًّا، لكن اقتدينا بآبائنا. فيه إبطال التقليد في الدين». [معالم التنزيل 3/361. ط. دار طيبة].

7- وقال عبد الله بن عمر البيضاوي (ت: 685): «أضربوا عن أن يكون لهم سمعٌ أو يتوقَّع منهم ضرٌّ أو نفع، والتجؤوا إلى التقليد». [أنوار التنزيل وأسرار التأويل 739. ط. دار المعرفة].

8- وقال أبو البركات النسفي الأشعري (ت: 710): «{قَالُواْ بَلْ} إضراب، أي: لا تسمع، ولا تنفع، ولا تضرّ، ولا نعبدها لشيءٍ من ذلك، ولكن {وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} فقلَّدناهم». [مدارك التنزيل 2/ 567. ط. دار ابن كثير].

9- وقال الخازن (ت: 725): «المعنى: أنها لا تسمع قولًا ولا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرًّا ولكن اقتدينا بآبائنا في ذلك». [لباب التأويل 3/ 327. ط. دار الكتب العلمية].

10- وقال أبو الفداء ابن كثير الدمشقي (ت: 774): «يعني: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئًا من ذلك، وإنما رأوا آباءهم كذلك يفعلون، فهم على آثارهم يهرعون». [تفسير القرآن العظيم 5/ 628. ط. دار ابن الجوزي].

11- وقال برهان الدين البقاعي (ت: 885): «{قَالُوا} لا والله! ليس عندهم شيء من ذلك {بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ} أي: مثل فعلنا هذا العالي الشأن؛ ثم صوَّروا حالة آبائهم في نفوسهم تعظيمًا لأمرهم فقالوا: {يَفْعَلُونَ} أي: فنحن نفعل كما فعلوا». [نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 14/49. ط. دار الكتاب الإسلامي- القاهرة].

12- وقال الخطيب الشربيني الشافعي (977): «ولما أقام إبراهيم عليه الصَّلاة والسَّلام عليهم هذه الحجة الباهرة، وهو أنَّ الذي يعبدونه لا يسمع دعاءهم حتى يعرف مقصودهم، ولو عرف ذلك لما صح أن يبذل النفع أو يدفع الضرَّ؛ فكيف يعبد ما هذه صفته؟! ولم يجدوا ما يدفعون به حجته إلا التقليد: {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ} أي: مثل فعلنا هذا الفعل العالي الشأن، ولو لم يكن عند من نعبدهم شيء من ذلك». [السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير 3/17. ط. بولاق].

13- وقال أبو السعود العمادي (ت: 982): «اعترفُوا بأنَّها بمعزلٍ مَّما ذكر من السَّمعِ والمنفعةِ والمضرَّةِ بالمرَّة، واضطرُّوا إلى إظهار أن لا سندَ لهم سوى التَّقليد، أي: ما علمنا أو ما رأينا منهم ما ذُكِرَ منَ الأمورِ، بل وجدنا آباءَنا كذلك يفعلُون، أي مثلَ عبادِتنا يعبدون، فاقتدينا بهم». [إرشاد العقل السليم 6/ 248. ط. دار احياء التراث العربي].

14- وقال إسماعيل حقِّي الصوفيُّ (1127): «{قَالُوا} ما رأينا منهم ذلك السمع أو النفع أو الضر، {بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ} منصوب بقوله: {يَفْعَلُونَ}، وهو مفعول ثانٍ لوجدنا، أي: وجدناهم يعبدون مثل عبادتنا، فاقتدينا بهم، اعترفوا بانها بمعزلٍ من السمع والمنفعة والمضرة بالكلية، واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد». [روح البيان 6/ 281-282. ط. المطبعة العثمانية].

15- وقال محمد ثناء الله المظهري الهندي النقشبندي (ت: 1216): «يعنون أنها لا تسمع قولًا، ولا تنفع نفعًا، ولا تدفع ضرًّا، بل اقتدينا بآبائنا». [التفسير المظهري 7/70. ط. مكتبة الرشدية - الباكستان].

16- وقال أبو العباس ابن عجيبة الفاسي الصوفي (ت: 1224): «اعترفُوا بأنَّ أصنامهم بمعزلٍ عما ذكر؛ من السَّمعِ، والمنفعةِ، والمضرَّةِ بالمرَّة، واضطرُّوا إلى إظهار أنهم لا سندَ لهم سوى التَّقليد الرديء». [البحر المديد 4/ 140. ط. الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة].

17- وقال الشوكاني (ت: 1250): «فلما أورد عليهم الخليل هذه الحجة الباهرة، لم يجدوا لها جوابًا إلا رجوعهم إلى التقليد البحت، وهو أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، أي: يفعلون لهذه العبادة لهذه الأصنام، مع كونها بهذه الصفة التي هي: سلب السمع، والنفع، والضر عنها. وهذا الجواب هو العصى التي يتوكأ عليها كل عاجز، ويمشي بها كل أعرج، ويغتر بها كل مغرور، وينخدع لها كل مخدوع». [فتح القدير 4/138. ط. دار الوفاء].

18- وقال أبو الثناء الآلوسي (ت: 1270): «أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضرٌّ، اعترافًا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره، واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد، فكأنهم قالوا: لا يسمعون، ولا ينفعوننا، ولا يضرون، وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا، ويعبدونهم مثل عبادتنا؛ فاقتدينا بهم». [روح المعاني 19/94. ط. دار احياء التراث العربي].

19- وقال صديق حسن خان القنُّوجي (ت: 1307): «{قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} هذه العبادة لهذه الأصنام، فقلَّدناهم مع كونها بهذه الصفة التي هي سلب السمع والنفع والضر عنها». [فتح البيان في مقاصد القرآن 9/ 387. ط. المكتبة العصرية].

20- وقال أَطَّفِّيش الإباضي الجزائري (ت: 1332): «{قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} يعبدونهم: إضرابٌ انتقاليٌّ، من أمر ثابتٍ عندهم، وهو أن الأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضرُّ إلى أمرٍ تقليديٍّ». [تيسير التفسير، طبع وزارة التراث القومي والثقافي بسلطنة عمان 1406].

21- وقال جمال الدين القاسميُّ (ت: 1332): «أي مثل عبادتنا يعبدون، فقلدناهم. قال أبو السعود: اعترفوا بأنها بمعزل ممَّا ذكر من السمع والمنفعة والمضرَّة بالمرَّة، واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد». [محاسن التأويل 13/4621. ط. دار إحياء الكتب العربية].

22- وقال محمد بن صالح العثيمين (ت: 1421): «هم أقروا: {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} يعني أنَّها لا تَسْمَعُ ولا تَنْفَع ولا تضرُّ، وإنَّما فعلنا ذلك تَقليدًا فقطْ مَحْضًا لآبائنا... وجَوابُ هَؤُلَاءِ: {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} معناه أَنَّهُم أَنْكَروا أنْ تَسْمَعَهُم هَذِهِ الأصنامُ، أو تنفعهم، أو تَضُرَّهم، ولكنهم وَجَدوا آباءَهُمْ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، يعني: يفعلون كذلك، يَعْبُدُونَ هَذِهِ الأصنام. والكافُ اسمٌ بمَعْنى (مثل)، و(ذا) اسمُ إشارةٍ تعودُ إِلَى الفعلِ، يعني: مثل ذلك الفعل يَفْعَلُونَ. ومحلُّ الكافِ بقولِهِ: {كَذَلِكَ} النصبُ عَلَى أَنَّهَا مفعولٌ مُطْلَقٌ، أي: يفعلون مثلَ فِعْلِنا، وليتَ أنَّ المفسِّرَ جَعَلَ [أي مثل فعلنا]، قبل {يَفْعَلُونَ}؛ لِأَنَّ تأخيرَه عن الفعلِ يُوهِم أَنَّهُ يريدُ أنْ يكونَ مفعولُ الفعلِ مَحْذُوفًا، أي: مثل فعلنا، والصوابُ أَنَّهُ موْجودٌ، وَهُوَ قوله: {كَذَلِكَ}، فيَحْسُن بِهِ أنْ يُقَدِّمَ [مِثل فعلنا]، عَلَى قوله: {يَفْعَلُونَ}: {كَذَلِكَ} أي: مثل فعلنا {يَفْعَلُونَ}. ولصار ما لهم حُجَّة إلا التقليد الأعمى فقطْ، أَنَّهُم وجدوا آباءهم عَلَى هَذِهِ المِلَّة فسَلَكُوها». [تفسير القرآن الكريم سورة الشعراء 155. ط. مؤسسة الشيخ الخيرية].

23- وقالت لجنة علماء الأزهر في «التفسير الوسيط للقرآن الكريم»: «أي: ليس لآلهتنا شيء من ذلك، وإنما وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعلنا، ويعبدونهم مثل عبادتنا، فاقتدينا بهم، وقلدناهم فيما يفعلون». [7/1586. ط. بإشراف: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، مطبعة المصحف الشريف، القاهرة].

المعاند المكابر من خالف أئمة التفسير واللغة

وخان الأمانة في النقل:

لقد تجاهل العونيُّ كلَّ هذه النصوص الصريحة من كلام أئمة التفسير واللغة، متَّهمًا من قال بقولهم أنه لم يكلف نفسه دراسة معاني «بل»، مدَّعيًا ـ بتعالٍ وغرور ـ أنه فعل ذلك، واستكثر بذكر كتاب الشيخ محمد عبد الرحمن عضيمة رحمه الله: «دراسات لأسلوب القرآن الكريم»، وأنه بحث دلالات «بل» في (32) صفحة، ونسب إليه أنه قال: «{بَلْ} هنا إضراب عن جوابه لما سأل، وأخذ في شيء آخر لم يسألهم عنه انقطاعًا وإقرارًا بالعجز». [دراسات لأسلوب القرآن الكريم 2/ 61. ط. دار الحديث القاهرة]. وهذا الذي نسبه إلى عضيمة ليس من كلامه، بل نقله من تفسير أبي حيَّان، فقال 2/61: «البحر 7: 23:» ثم ذكر الكلام السابق، ويعني بـ (البحر): «البحر المحيط» لأبي حيَّان (7/ 21 ط. دار الكتب العلمية).

ونقل العونيُّ قبل هذا عن أبي حيَّان، فعمد إلى كلام له في موضع آخر من تفسيره، عند كلامه على الآية (28) من سورة الأنعام: {بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ}، حيث قال: «بَلْ، هنا: للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما سبق. وهكذا يجيء في كتاب الله تعالى إذا كان ما بعدها من إخبار الله تعالى لا على سبيل الحكاية عن قوم». [البحر المحيط 4/ 107].

وقد فرح العونيُّ بهذا النقل، مع أنَّه عليه لا له، لأنه صريح في أن هذا المعنى مقيَّد بما كان ما بعد «بل» من إخبار الله تعالى، وهي في آية الشعراء ـ موضوع البحث ـ ليست من إخبار الله تعالى، بل جاءت «على سبيل الحكاية عن قوم».

ثم قال حاتم العوني: «يقول مكي بن أبي طالب ـ أيضًا ـ في تفسير هذه الآية: وهذا الجواب حائدٌ على السؤال ـ ها، نفس كلام عضيمة ـ لأنه سألهم: هل يسمعون الدعاء، أو ينفعون أو يضرون ـ هذا كله كلام مكي ـ فحادوا عن الجواب وقالوا: {وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}، وهذا ليس جوابه، ولكن لما لم يكن لهم جواب، حادوا لأنهم لو قالوا: يسمعون، وينفعون، ويضرون لبان كذبهم عند أنفسهم وعند جماعهم، ولو قالوا: لا يسمعون، ولا ينفعون، ولا يضرون، لشهدوا على أنفسهم بالخطأ والضلال في عبادتهم من لا يسمع، ولا ينفع، ولا يضر، فلم يكن لهم بُدٌّ من الحيدة عن الجواب، فجاوبوا بما لم يُسألوا عنه وقالوا: {بَلْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}، ولم يُسألوا عن ذلك، وهذا من علامات انقطاع حجة المسؤول، ويبين أنهم حادوا عن الجواب إدخال «بل» مع الجواب، و«بل» للإضراب عن الأولى والإيجاب للثاني فهم أضربوا عن سؤاله، وأخذوا في شيء آخر لم يسألهم عنه انقطاعًا منهم عن جوابه، وإقرارًا بالعجز. فيه شيء أوضح من كذا؟!». انتهى كلام العوني.

قلتُ: هذه ـ واللهِ! ـ قاصمة ظهر العوني، وفاضحة كذبه وخيانته، فقد حذف الجملة الأولى من كلام مكي بن أبي طالب القيسيِّ (ت: 437) رحمه الله تعالى، فقد جاء في أوله، متصلًا به، ما نصُّه:

«فقالوا: {بَلْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ}، أي: نحن نفعل ذلك، كما فعله آباؤنا وإن كانت لا تسمع ولا تنفع، ولا تضر، إنما نتبع في عبادتها فعل آبائنا لا غير. وهذا الجواب: حائد على السؤال لأنه سألهم: هل يسمعون الدعاء...».

إلى آخر كلامه الذي نقله العونيُّ، وحذف من أوله عمدًا قوله: «أي: نحن نفعل ذلك، كما فعله آباؤنا وإن كانت لا تسمع ولا تنفع، ولا تضر، إنما نتبع في عبادتها فعل آبائنا لا غير».

هكذا ورد النصُّ في تفسير «الهداية في بلوغ النهاية» لمكي بن أبي طالب، طبعة جامعة الشارقة، 1429، المجلد (8)، صفحة: (5315)، وهذا راموز المطبوع:

ثم نقل العونيُّ من كلام أبي حيًّان في تفسير هذه الآية، واقتصر منه على الجملة الأخيرة، وهي قوله: «و(بل) هنا إضراب عن جوابه لما سأل، وأخذ في شيء آخر لم يسألهم عنه انقطاعًا وإقرارًا بالعجز».

فلنذكر هنا كلام أبي حيَّان بتمامه، ليتبيَّن للقارئ أنه شبيه بكلام سائر المفسرين، وإن كان فيه نوع إجمال في تحديد دلالة إضرابهم على النَّفي:

قال أبو حيَّان: «{أو ينفعونكم} بتقربكم إليهم ودعائكم إياهم، {أو يضرون} بترك عبادتكم إياهم، فإذا لم ينفعوا ولم يضروا فما معنى عبادتكم لها؟ {قالوا بل وجدنا} هذه حيدة عن جواب الاستفهام، لأنهم لو قالوا: يسمعوننا وينفعوننا ويضروننا، فضحوا أنفسهم بالكذب الذي لا يُمترَى فيه، ولو قالوا: يسمعوننا ولا يضروننا، لسجلوا على أنفسهم بالخطأ المحض، فعدلوا إلى التقليد البحت لآبائهم في عبادتها من غير برهان ولا حجة، والكاف في موضع نصب بـ: {يفعلون}، أي: يفعلون في عبادتهم تلك الأصنام مثل ذلك الفعل الذي يفعله، وهو عبادتهم، والحيدة عن الجواب من علامات انقطاع الحجة، و{بَلْ} هنا إضراب عن جوابه، لما سأل وأخذ في شيء آخر لم يسألهم عنه انقطاعًا وإقرارًا بالعجز». [البحر المحيط 7/ 21].

أقول: ليس محلُّ البحث في كونهم أضربوا عن الجواب، ولا في دلالة هذا الإضراب على العجز والانقطاع، فكلُّ هذا مسلَّم به، لكن محلَّ البحث: هل هذا الإضراب والانقطاع والعجر يدلُّ على إقرارهم بالنَّفي ـ أي نفي السمع والنفع والضر ـ أم ادِّعائهم الاثبات؟! فصرَّح عامَّةُ ـ وأكادُ أقول: جميعُ ـ أئمة التفسير واللغة من السلف والخلف بأن هذا الإضراب والانقطاع والعجز يدلُّ على إقرارهم بانتفاء هذه الصفات، وخالفهم حاتم العوني هداه الله فزعم أنه يدلُّ على اعتقادهم في أصنامهم السمع والنفع والضر، وأن هذا معلوم ببديهة العقل، ودلالة اللغة، والمخالفون ـ وهم هنا عامة أئمة التفسير واللغة ولا نعلم مخالفًا لهم ـ مكابرون معاندون، ولم يكلِّفوا أنفسهم دراسة معاني: «بل»!؟

شيخُ أبي حيَّان يُحكم الإجمال في كلامه

ويقطع التشغيب على التفسير الصحيح:

إذا كان في كلام أبي حيَّان الأندلسيِّ المفسِّر بعض الإجمال في بيان النفي أو الإجمال في دلالة السياق؛ فيكفينا ما صرَّح به أئمة التفسير من المتقدمين والمتأخرين، ورغم هذا فلدينا كلام صريح مُحكم لشيخ أبي حيَّان، وهو بلديُّه الإمام اللغوي الأصوليُّ المفسِّرُ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزُّبير الثقفي الغِرناطي (ت: 708)، في كتابه: «مِلاكُ التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظِ من آي التنزيل»، لم يكتف فيه بتقرير التفسير الصحيح، بل ردَّ التشغيب المحتمل، وأنا أسوق كلامه بطوله لأهميته، قال رحمه الله:

«قوله تعالى في إبراهيم: {إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ * قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ} [الأنبياء: 52 – 53]، وفي سورة الشعراء: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ * قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ * قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} [الشعراء: 69 – 74]، فورد في الأولى: {قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا} وفي الثانية: {قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا}، فيسأل عن زيادة «بل» في الثانية؟ وقد يسأل عن المختلف من حكاية قول إبراهيم عليه السلام في الأولى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: 52] وفي الثانية: {مَا تَعْبُدُونَ} وظاهر القصة أنها واحدة وقد اختلف المحكيُّ؟

والجواب عن الأول ـ والله أعلم ـ: أن جوابهم في الموضعين ليس جوابًا لسؤال واحد، وإنما ورد (جوابًا) لسؤالين، فاختلف بحسبهما، فسؤاله في آية الأنبياء سؤال مطلع على معبوداتهم ما هي؟ بعد أن شاهد عبادتهم لها، ولزومهم إياها، وكيفية صورها، فقال: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} أي ملازمون، فلم يجدوا جوابًا إلا اعترافهم بتقليد آبائهم في عبادتهم، فجاوبوه بقولهم: {وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ}، وحصل اعترافهم بأنها تماثيل مصورة منحوتة، والتماثيل ما جعل من الصور مثالًا لغيره ونحي به نحوه، فأقروا بالعجز عن جواب مقنع، واستشعروا ما يلزمهم في عبادة ما يصنعونه بأيديهم، وتقدم وجودهم وجوده، فرجعوا إلى التقليد فوقع جوابهم على ما تقدم.

وأما آية الشعراء؛ فإن سؤال إبراهيم عليه السلام إياهم بقوله: {مَا تَعْبُدُونَ} ورد مورد سؤال عن ماهية معبوداتهم وكيفيتها، وكأنه عليه السلام، لم يشاهدها، وعلم أنهم يعبدون ما لا يعبد، فسألهم عن ماهيته فجاوبوه: {نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ}، فجاوبوه معترفين بماهية معبوداتهم على ما أمرهم عليه، وطابق جوابهم سؤاله، فأردف عليه السلام بسؤال آخر، قاصدًا تعجيزهم والقطع بهم فقال: {قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ} [الشعراء: 72 – 73] أي إذا كانوا هكذا مستبدين غير مفتقرين فذلك عذر في عبادتكم إياهم، فلما استشعروا ما يلزمهم عدلوا عن الجواب، وأضربوا عن طرفي الإثبات والنفي إلى تقليد الآباء، وقالوا: {بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} [الشعراء: 74]، وحصل من جوابهم بمفهوم الإضراب بـ: «بل» أن آلهتهم لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، إذ لو اتصفت بوجود هذه الصفات لما عدلوا إلى الإضراب.

فإن قيل: إنما أضربوا عن أن يجيبوا بنفي أو بإثبات، فكيف يقال: إن اعترافهم حاصل بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ فأقول: لو وجدوا أدنى شبهة لتراموا عليها، فقد وضح أن جوابهم هنا بناء على ما بنوه جوابًا عليه لا يمكن غيره إلا بمخالفتهم المحسوس لو أنهم قالوا: إنها تسمع أو تنفع أو تضر، أو نسبتهم أنفسهم إلى ما لا عذر لعاقل في ارتكابه، ولا شبهة لو أفصحوا جوابًا بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، ثم استمروا على عبادتهم إياها، فأضربوا عن ذلك إلى اعتمادهم على تعبد آبائهم، وجعلوا ذلك حجة على مرتكبهم على وهن هذا التعليق، ولهذا قيل لهم: {قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [الأنبياء: 54]، إن جوابهم هنا بـ: «بل» لازم لما قصده، ولا يمكن بسقوطها، وإن جوابهم في آية الأنبياء لا يمكن فيه «بل» بوجه، فورد كلٌّ على ما يجب ويناسب، والله أعلم.

والجواب عن السؤال الثاني أنه لا حامل على القول بأن القصة واحدة، وإذا أمكن أن يكون ذلك في محلين ووقتين لم يلزم اتحاد الجواب، فلا سؤال، والله أعلم». [ملاك التأويل 2/ 838-840. ط. دار الغرب الإسلامي].

الفخر الرازيُّ يُبطل وساوس حاتم العونيِّ:

بما أن حاتم العوني قد اعتنق عقيدة المتكلمين في تفسير الإلهية بالربوبية، واعتنق عقيدة غلاة المرجئة في اشتراط اعتقاد الربوبية في شرك العبادة؛ فإني أرى أن أداوي علله بالذي هو الداء، وآخر الدواء الكيُّ، فهذه كيَّتان من إمام متأخري الأشاعرة بلا منازعٍ صاحب «التفسير الكبير»: أبي عبد الله محمد بن عمر التَّيميِّ، المشهور بفخر الدين الرازي وابن خطيب الرَّيِّ (ت: 606).

أمَّا الكيَّة الأولى: فقد قطع الرازيُّ بأنَّه من المحال أن يعتقد المشركون في أصنامهم خصائص الربوبيَّة، وأنهم إنما يعبدونها لأغراضٍ أخرى.

قال الرازي في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (22)} ـ وقد ذكر عبادةَ الأوثان ـ: «وهي باقيةٌ إلى الآن، بل أكثر أهل العالم مستمرون على هذه المقالة، والدينُ والمذهبُ الذي هذا شأنُه يستحيل أن يكون بحيثُ يُعرَف فسادُه بالضَّرورة، لكنَّ العلمَ بأن هذا الحجرَ المنحوتَ في هذه الساعة ليس هو الذي خلقني وخلق السماوات والأرض علمٌ ضروريٌّ؛ فيستحيل إطباقُ الجمع العظيم عليه، فوجب أن يكون لعبدة الأوثان غرض آخر سوى ذلك، والعلماء ذكروا فيه وجوهًا:

أحدها: ما ذكره أبو معشر جعفر بن محمد المنجِّم البلخي في بعض مصنفاته أن كثيرًا من أهل الصين والهند كانوا يقولون بالله وملائكته، ويعتقدون أن الله تعالى جسم، وذو صورة، كأحسن ما يكون من الصور، وهكذا حال الملائكة أيضًا في صورهم الحسنة، وأنهم كلهم قد احتجبوا عنَّا بالسماء، وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تماثيل أنيقة المنظر حسنة الرواء على الهيئة التي كانوا يعتقدونها من صور الإله والملائكة، فيعكفون على عبادتها، قاصدين طلب الزلفى إلى الله تعالى وملائكته. فإن صحَّ ما ذكره أبو معشر فالسبب في عبادة الأوثان اعتقاد الشبه.

وثانيها: ما ذكره أكثر العلماء، وهو أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب، فإن بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول المختلفة، والأحوال المتباينة، ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادة والنحوسة في الدنيا بكيفية وقوعها في طوالع الناس، فلما اعتقدوا ذلك بالغوا في تعظيمها، فمنهم من اعتقد أنها أشياء واجبة الوجود لذواتها، وهي التي خلقت هذه العوالم، ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للإله الأكبر لكنها خالقة لهذا العالم، فالأولون اعتقدوا أنها هي الإله في الحقيقة، والفريق الثاني: أنها هي الوسائط بين الله تعالى وبين البشر، فلا جرم اشتغلوا بعبادتها والخضوع لها، ثم لما رأوا الكواكب مستترة في أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لها أصنامًا وأقبلوا على عبادتها قاصدين بتلك العبادات تلك الأجرام العالية، ومتقربين إلى أشباحها الغائبة، ثم لما طالت المدة ألغوا ذكر الكواكب وتجردوا لعبادة تلك التماثيل، فهؤلاء في الحقيقة عبدة الكواكب.

وثالثها: أن أصحاب الأحكام كانوا يعينون أوقاتًا في السنين المتطاولة نحو الألف والألفين، ويزعمون أن من اتخذ طلسمًا في ذلك الوقت على وجه خاص فإنه ينتفع به في أحوال مخصوصة، نحو السعادة والخصب ودفع الآفات، وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم عظموه لاعتقادهم أنهم ينتفعون به، فلما بالغوا في ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة، ولما طالت مدة ذلك الفعل نسوا مبدأ الأمر، واشتغلوا بعبادتها على الجهالة بأصل الأمر.

ورابعها: أنه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون فيه أنه مجاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى اتخذوا صنمًا على صورته يعبدونه، على اعتقاد أن ذلك الإنسان يكون شفيعًا لهم يوم القيامة عند الله تعالى، على ما أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة في قوله: {هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: 18].

وخامسها: لعلهم اتخذوها محاريب لصلواتهم وطاعاتهم، ويسجدون إليها لا لها، كما أنَّا نسجدُ إلى القبلة لا للقبلة، ولما استمرت هذه الحالة ظنَّ الجهال من القوم أنه يجب عبادتها.

وسادسها: لعلهم كانوا من المجسمة، فاعتقدوا جواز حلول الربِّ فيها، فعبدوها على هذا التأويل.

فهذه هي الوجوه التي يمكن حمل هذه المقالة عليها، حتى لا تصير بحيث يُعلم بطلانُه بضرورة العقل». انتهى كلام الرازيِّ.

ويقصد بقوله: «هذه المقالة»: مقالة عبادة الأوثان، التي ذكرها في أول مبحثه هذا، وقوله: «حتى لا تصير»، في المطبوع [المطبعة البهية المصرية [1938م]، 1/113، وعنها طبعة دار الفكر، بيروت: 1401، 2/124]: «حتى ليصير»، والصواب ما أثبته بدليل قوله في أول كلامه: «والدينُ والمذهبُ الذي هذا شأنُه يستحيل أن يكون بحيثُ يُعرَف فسادُه بالضَّرورة، لكنَّ العلمَ بأن هذا الحجرَ المنحوتَ في هذه الساعة ليس هو الذي خلقني وخلق السماوات والأرض علمٌ ضروريٌّ».

وأعاد الرازيُّ هذا المبحث في تفسير سورة الأنعام، الآية: (74)، وقال في أوله: «لكنَّ العلم بأن هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذي خلقني وخلق السماء والأرض علم ضروريٌّ، والعلم الضروريُّ يمتنع إطباق الخلق الكثير على إنكاره، فظهر أنه ليس دين عبدة الأصنام كون الصنم خالقًا للسماء والأرض، بل لا بُدَّ وأن يكون لهم فيه تأويل، والعلماء ذكروا فيه وجوهًا كثيرةً، وقد ذكرنا هذا البحث في أول سورة البقرة، ولا بأس بأن نعيده هاهنا تكثيرًا للفوائد...».

قال عبد الحقِّ التركمانيُّ عفا الله عنه: قد ذكرتُ فيما سبق بعض بواعث الشرك، وهي وما ذكره الرازيُّ هنا من أغراض المشركين ومقاصدهم؛ دليلٌ قاطع على عدم انحصار الشرك في صورة واحدة، وهي اعتقاد خصائص الربوبية، أما مناقشة تفاصيل ما ذكره الرازيُّ فخارجة عن مقصود هذا البحث.

أما الكيَّة الثانية: فإنَّ الفخر الرازيَّ التزم أصله في أن الإله لا بدَّ أن يكون ربًّا، فاستشكل ما حكاه الله تعالى في سورة الأعراف من قول بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام: { وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138)}، لأن الإله عنده هو الربُّ، والربُّ لا يُجعل ولا يصنعُ، فكيف صحَّ في عقول بني إسرائيل أن يطلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم ربًّا خالقًا مدبِّرًا؟ هذا محال!

قال الرازيُّ: «واعلم أنَّ من المستحيل أن يقول العاقلُ لموسى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ} وخالقًا ومدبرًا؛ لأن الذي يحصل بجعل موسى وتقديره لا يمكن أن يكون خالقًا للعالم، ومدبرًا له، ومن شكَّ في ذلك لم يكن كاملَ العقل. والأقربُ: أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يُعيِّن لهم أصنامًا وتماثيلَ، يتقرَّبون بعبادتها إلى الله تعالى، وهذا القول هو الذي حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان حيث قالوا: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]».

هذا كلام الرازيِّ، وبه يظهر الأثر السيء الفاسد لما يسمَّى بعلم الكلام على عقائد المسلمين وعقولهم، فهذا الرازيُّ على سعة علمه، وكثرة اطلاعه، ومعرفته الواسعة بلغة العرب؛ غفل غفلةً عجيبة عن أن الإله في لغة العرب هو المعبود، فاتخاذ الإله وجعله وصنعه من الممكن عقلًا وواقعًا، لا من الممتنع لا لذاته ولا لغيره. وسيأتي قريبًا ردُّ محمد رشيد رضا على الرازيِّ.

نعود إلى كيَّة الرازي لحاتم العوني، فنقول: إن الرازي لما قرَّر هذا الأصل الفاسد، لم يُسقط شرك العبادة، ولم يشترط له اعتقاد خصائص الربوبية في المعبود، بل التزم بما تقرَّر في الشريعة من عدِّ صرف العبادة لغير الله شركًا أكبرَ بإطلاق، لأن هذا معلوم من دين الأنبياء بالضرورة، لهذا قال: «إذا عرفتَ هذا فلقائلٍ أن يقول: لم كان هذا القول كفرًا؟ فنقول: أجمع كلُّ الأنبياء عليهم السلام على أنَّ عبادةَ غير الله تعالى كُفرٌ، سواءٌ اعتقد في ذلك الغير كونه إلهًا للعالم، أو اعتقدوا فيه أن عبادته تقرِّبُهم إلى الله تعالى، لأنَّ العبادة نهاية التعظيم، ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام والإكرام». انتهى كلام الرازيِّ.

قلتُ: كلام الرازيِّ صريح في أن شرك العبادة على مرتبتين:

الأولى: ما كان معه اعتقاد الربوبية.

والثاني: ما لم يكن معه اعتقاد الربوبية.

وكلا النوعين ـ عند الرازيِّ ـ من الشرك والكفر الذي أجمع الأنبياء على التحذير منه، ولا يمكن تجاهله لمن درس القرآن وفسَّره، لهذا وجدناه ينبِّه على هذا الأصل في مواضع من تفسيره:

من ذلك قوله في تفسير سورة هود، الآية: (52): «قال مصنِّفُ هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي ـ رحمه الله وختم له بالحسنى ـ: دخلتُ بلاد الهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الإله، وأكثر بلاد الترك أيضًا كذلك، وإنما الشأن في عبادة الأوثان، فإنها آفة عمَّت أكثر أطراف الأرض، وهكذا الأمر كان في الزمان القديم، أعني زمان نوح وهود وصالح عليهم السلام، فهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنام، فكان قوله: {اعْبُدُوا اللهَ} معناه: لا تعبدوا غير الله. والدليل عليه أنه قال عقيبه: {مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ} وذلك يدل على أن المقصود من هذا الكلام منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام».

ومنه قوله في تفسير سورة الأعراف، الآية: (85): «واعلم أنه تعالى حكى عن شُعيبٍ أنه أمر قومه في هذه الآية بأشياءَ: الأول: أنه أمرهم بعبادة الله، ونهاهم عن عبادة غير الله. وهذا أصلٌ معتبرٌ في شرائع جميع الأنبياء، فقال: {اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ}...».

أقول: هذا الفخر الرازيُّ ـ رغم افتتانه بالمنطق والفلسفة، وانغماسه في الكلام، وولعه بالمعارضات العقلية ـ؛ لما وجد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده، وأن ذلك كان أصل الخلاف بينهم، وأنهم حكموا على جميع صور صرف العبادة لغير الله بالشرك والكفر؛ أذعن الرازيُّ وسلَّم، وأقرَّ بشريعة الأنبياء، ولم يتمادى في طَرد دعاويه العقلية بما ينعكس على دين الرسل ودعوتهم بالنقض والإبطال.

ردُّ العلامة محمد رشيد رضا (ت: 1354) على الفخر الرازي:

نقل الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره كلام الفخر الرازي أعلاه، ثم علَّق عليه بقوله: «ثم قال [الرازيُّ] بعد أن جزم بأن هذا القول صدر عن بعضهم لا كلهم، وأنه كان فيهم من يترفَّع عنه ما نصه: (ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه أجابهم فقال: {إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}، وتقرير هذا الجهل ما ذكر من أن العبادة هي غاية التعظيم، فلا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام؛ وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل وخلق الأشياء المنتفع بها، والقادر على هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى، فوجب ألَّا تليق العبادة إلا به. فإن قالوا: إذا كان مرادهم بعبادة تلك الأصنام التقرب بها إلى تعظيم الله تعالى فما الوجه في قبح هذه العبادة؟ قلنا: فعلى هذا الوجه لم يتَّخذوها آلهة أصلًا، وإنما جعلوها كالقبلة، وذلك ينافي قولهم: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}) اهـ.

أقول: من العجب أن يقع إِمام النظَّار في علم العقائد على طريقة الفلسفة والكلام في مثل هذا الخطأ في أسئلته وأجوبته، والتناقض في كلامه، ومنشأ هذا الخطأ الغفلة عن مدلول ألفاظ القرآن في اللغة العربية، واستعمالها بلوازم معناها العرفية كلفظ: «الإله»، فإنَّ معناه في اللغة: المعبود مطلقًا، لا الخالق ولا المدبر لأمر العالم كله ولا بعضه، ولم يكن أحد من العرب ـ الذين سَمَّوا أصنامهم وغيرَها من معبوداتهم آلهةً ـ يعتقد أن اللَّات أو العزَّى أو هبلًا خلق شيئًا من العالم، أو يدبر أمرًا من أموره، وإنما تدبير أمور العالم يدخل في معنى لفظ: «الرب»، والشواهد على هذا في القرآن كثيرةٌ ناطقةٌ بأنهم كانوا يعتقدون ويقولون: إن خالق السماوات والأرض ومدبر أمورهما هو الله تعالى، وإن آلهتهم ليس لها من أمر الخلق والتدبير شيء، وإن شركهم لأجل التقرب إليه تعالى، وابتغاء الشفاعة عنده بعبادة ما عبدوه، ولذلك كانوا يقولون في طوافهم: «لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما مَلَك». ولذلك يحتج القرآن عليهم في مواضع بأنَّ غير الخالق المدبر لا يصح أن يكون إلهًا يُعبد مطلقًا، وهو معنى قول بعض المحققين: «إنه يحتجُّ بما يعترفون به من توحيد الربوبية، على ما ينكرون من توحيد الإلهية»، وإذ كنَّا بينا هذا مرارًا بالشواهد، نكتفي بهذا التذكير هنا. ثم إن عبارة طلاب الأصنام من بني إسرائيل لم تنقل إلينا بنصها في لغتهم، فنبحث فيها أخطأ أم صواب، وإنما حكاها الله تعالى لنا بلغة كتابه فمعناها صحيح قطعًا، فإن الإله في هذه اللغة هو المعبود بالذات أو بالواسطة، وإن كان مصنوعًا، وإنما جهَّلَهم موسى بطلب عبادة أحد مع الله لا بتسمية ما طلبوا منه صنعه إلهًا، فإنه هو سمى المعبود المصنوع إلهًا أيضًا في قوله للسامريِّ الذي حكاه الله عنه في سورة طه: {وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا} الآية. وإنما كان عجل السامريِّ من صنعه، وإن جميع من عبدوا الأصنام من قبلهم ومن بعدهم كانت أصنامهم مجعولةً مصنوعةً متَّخَذةً من هذه المخلوقات كالحجر والخشب والمعدن. أَنسي إمامُ النظار وصاحب «التفسير الكبير» ما حكاه الله تعالى من تسمية قوم إبراهيم لأصنامهم بالآلهة؟ أم نسي ما حكاه الله من حجته عليهم بقوله: {قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95) وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)}، ومن محاجَّته إياهم بقوله: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (69) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74)}.

وجملة القول: أن هذا القول الذي قاله الرازيُّ من أظهر هفواته الكثيرة بطلانًا؛ وسببه امتلاء دماغه ـ عفا الله عنه ـ بنظريات الكلام، وجدل الاصطلاحات الحادثة، وغفلته عن معنى الإله في أصل اللغة، ومن آيات القرآن الكثيرة فيه، ومنها: قوله: {قَالَ أَغَيْرَ اللهَ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (140)}، أي: قال لهم موسى: أأطلب لكم معبودًا غير الله رب العالمين وخالق السماوات والأرض وكل شيء، والحال أنه فضلكم على العالمين، بما جدَّد فيكم من التوحيد وهداية الدين، على ملة إبراهيم وسنة المرسلين، فماذا تبغون من عبادة غيره معه أو من دونه؟! والاستفهام في الآية للإنكار المشرَب معنى التعجب، وإنما هو إنكار ابتغاء إله غير الله المستحق وحده للعبادة، لا إنكار تسمية المعبود المصنوع إلهًا». [تفسير المنار: 9/12-13].

خاتمة:

في سرد أسماء أئمة التفسير واللغة الذين صرَّحوا بأن قوم إبراهيم عليه السلام أقرُّوا بنفي السمع والنفع والضر عن أصنامهم

1- يحيى بن سلام (ت: 200).

2- ابن جرير الطبري (ت: 310).

3- أبو منصور الماتريدي (ت: 333).

4- مكي بن أبي طالب القيسي (ت: 437).

5- أبو المظفر السمعاني (489).

6- محيي الدين البغوي (516).

7- عبد الله بن عمر البيضاوي (ت: 685).

8- أبو البركات النسفي الأشعري (ت: 710).

9- أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزُّبير الثقفي الغِرناطي (ت: 708).

10- أبو الفداء ابن كثير الدمشقي (ت: 774).

11- الخازن (ت: 725).

12- برهان الدين البقاعي (ت: 885).

13- الخطيب الشربيني الشافعي (977).

14- أبو السعود العمادي (ت: 982).

15- إسماعيل حقِّي الصوفيُّ (1127).

16- محمد ثناء الله المظهري النقشبندي (ت: 1216).

17- أبو العباس ابن عجيبة الفاسي الصوفي (ت: 1224).

18- محمد بن علي الشوكاني اليمني (ت: 1250).

19- أبو الثناء الآلوسي البغدادي (ت: 1270).

20- صديق حسن خان القنُّوجي (ت: 1307).

21- أَطَّفِّيش الإباضي الجزائري (ت: 1332).

22- جمال الدين القاسميُّ (ت: 1332).

23- محمد بن صالح العثيمين (ت: 1421).

24- مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

والحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه:

عبد الحق التركماني

ليستر في يوم الجمعة 8 صفر 1442 الموافق 25 سبتمبر 2020

-

أنس الخليفة

6 تشرين الأول 2020جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم